気温の寒暖差でもなりやすい胃腸炎について

12月に入り、冬本番の季節になりました😭

こたつや布団に入るとなかなか出るのが難しくなり、ついつい動き始めが遅くなってしまう今日この頃です(笑)

今回はこの時期に多い「胃腸炎」についてです。朝・夜と昼の寒暖差が大きい時期ほどなりやすい「胃腸炎」どのような病気なのか簡潔ですが説明していきます。

・「胃腸炎」とは?

胃や腸の粘膜に炎症が起こることです。

(炎症…下痢や嘔吐、腹痛などの胃腸トラブルを起こすもっとも一般的な原因)

・症状とは?

下痢(軽度の軟便〜水様便)や嘔吐が一方しか見られないこともあれば、下痢+嘔吐の両方が見られることもあります。下痢も何度も起きることで、粘液や血が便と一緒に出ることがあり、元気消失や食欲不振も共に見られることもあります。

・検査等は必要?

元気や食欲がある状態なら対症療法のみで様子見る場合もあるが、胃腸以外にも悪化要因がある可能性もあるため検査を行うことをお勧めします。検査項目は血液検査・レントゲン検査・超音波検査などを組み合わせて行います。

・治療は?

原因や症状の重さによって異なりますが、軽度な場合まず半日〜1日の絶食を行い胃腸を休ませることが基本です。その間、水分補給が重要になる為経口や皮下点滴で体の水分バランスを整えることも行わなければなりません。

嘔吐や下痢がある場合は、水分の補給とともに注射(制吐剤、整腸剤…)などの対症療法を行います。

中〜重度の場合(膵炎、腫瘍などからくる胃腸炎)は入院治療が必要になることもあります。

・予防は?

原因はさまざまで完璧な予防は難しいと言われていますが、まず適切な食事管理が重要です。品質の良いドックフードを選んで人間用の食べ物を与えないようにしましょう。また、ドックフードを切り替える際は少しずつ新しいフードを混ぜるなどして下痢や嘔吐しないか確認しながらの切り替えが重要です。

軽度と思っていた症状が様子を見ている間に重度になって完治が難しくなっていく可能性もあります。膵炎や腫瘍、内分泌疾患などの他の重要な病気が隠れていることもある為、長引いている・悪化している場合は早期の診断と治療が必要です。また、子犬や高齢犬や猫は亡くなってしまうこともありますのでよく様子の確認はするようにして下さい。

定期的な健康診断や予防接種の実施や清潔維持などでも胃腸炎の予防につながります。気になることや不安なことがある場合はかかりつけの病院に相談してみて下さい。

散歩🍂

久しぶりにお散歩に行ってきました🚶

残念ながら紅葉は落ち葉になっていましたが、イチョウの葉と花音がなんだかきれいで写真を📸

令音は走り回って疲れたのか人間のような座り方で休んでいました☺

楽しかったね!

犬・猫 食欲の秋

今年は仙台でもカメムシが発生しているそうですね🪲

直接的な関係性はないそうですが、カメムシが多いと大雪になるという話もあるので、防寒対策をしっかりしていきましょう☃🔥

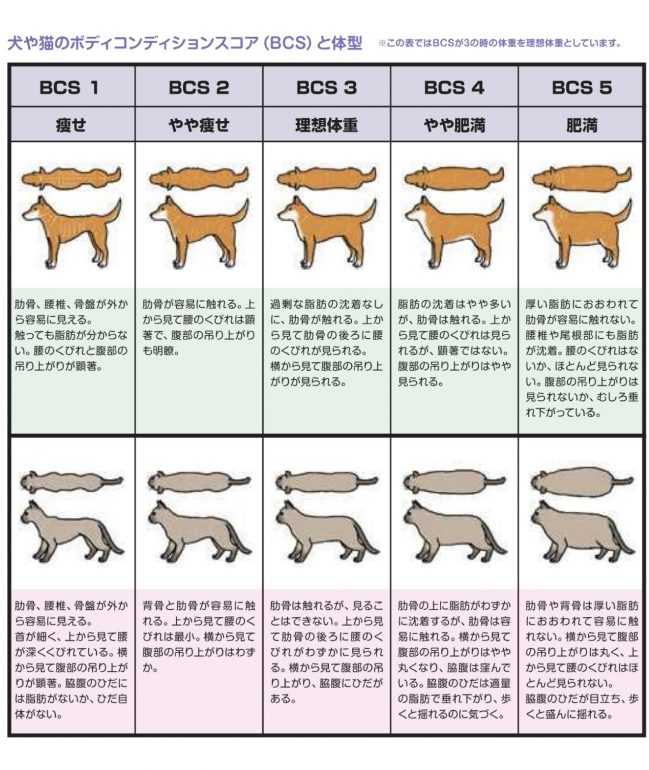

寒くなると散歩の距離が短くなったり、部屋の中で暖かいところから離れずご飯の時以外は動かなかったり、夏場より食欲が増したり、同じ量のフードをあげているのに気づいたら体重が増えてることがありませんか?毎日一緒に過ごしていると太ったことに気づかない方が多くいらっしゃいます。そんな秋冬に気をつけていただきたいのが肥満です…!

肥満とされる体重はワンちゃんでは理想体重の15%以上、ネコちゃんでは20%以上重い状態が肥満に該当すると言われています。

<理想体重>

その子の骨格などによって理想体重は異なりますが、一例として

※青い線=ボディーライン

①理想体重(3.92kg)

②やや肥満(4.54kg)

③理想体重(4.1kg)

④やや痩せ(9.26kg)

④やや肥満(18.68kg)

ぜひ、下の表を参考にご自宅でチェックしてみてください↓

(飼い主のためのペットフード・ガイドライン)環境省より引用

またこちらは待合室に設置してあるので来院された際に触ってみてください↓

肥満になると

・糖尿病

・心臓病

・消化不良で嘔吐

・犬椎間板ヘルニア

・脂肪肝

・短頭種だと気管が狭くなり呼吸困難(ゼエゼエと呼吸をする)

などの病気のリスクがあります。病気で苦しい思いをさせないためにもご家族の協力が大事です。

<肥満の原因>

一番は食べ物の与えすぎです。他には運動不足、避妊・去勢手術を行っている、高齢になり代謝が落ちているなどが考えられます。人もそうですが、年齢が上がるにつれて運動不足などで代謝が落ちると太りやすく痩せにくくなり、体の変化を感じることがあると思います。それはワンちゃんやネコちゃんも同じです。人の場合も食事量の見直しや運動を取り入れてコントロールすると思います。定期的に病院でその子に適している食事量をチェックし、理想体重をキープできるようにしましょう。

<太ってしまったらダイエット>

ワンちゃん、ネコちゃんのダイエットは食事療法がメインになります。

・食事量を測って与え適切なカロリー摂取にする。極端に安価なフードではなく適切な栄養素が含まれた高品質なフードを選ぶのもおすすめです。

・低カロリーで食物繊維が多めのフードや野菜を少し混ぜて満足感を与える。与えすぎには注意!与えていい野菜と与えてはいけない野菜があるので、そちらは病院に確認してください。

プニョプニョのお腹を指摘されて不機嫌なとら吉…(笑)

とら吉とハイハオは同じご飯を同じ量食べていますが、体格差があります。二人の違いはハイハオはよく病院内をお散歩しますが、とら吉は積極的にはお散歩せずおもちゃで少し遊んで終わり。これ以上増えたらご飯の量調整しないとだね😓

スーパームーン🌕

昨夜はスーパームーンでしたが皆さんはご覧になりましたか。

とら吉とハイハオは……興味があるはずもなく、院内を散策する方が楽しいようでした。

(身だしなみチェック!?)

(ビビって腰がひけてるとら吉)

(やっぱりねこは隙間好き)

(いえいえ、犬も大好きです)

当院から見えたスーパームーン🌕

ハイハオと一緒に撮影しようと試行錯誤してるうちに、月は雲に隠れてしまいました。

散歩中に気をつけること

10月に入って涼しくなり、お散歩もしやすくなりましたね🍂

そこで今回は散歩中に気をつけることをお話しします。

まず初めに拾い食いです。

わんちゃんは道路に落ちている石(砂利)や草、木の枝、ゴミ、虫、時にはタバコの吸い殻も飲み込んでしまいます。

木の枝やゴミは口の中や食道で引っかかったり傷ついたりするので様子がおかしいなどあれば、早めの処置が必要になります。また、タバコに含まれるニコチンは水に溶けると吸収が早くなるので飲み込んだ場合、水を飲ませず早めの受診をおすすめします。

ヒガンバナ、アジサイなどわんちゃんにとって毒となる植物が生えていることもあるので食べてしまわないよう注意しましょう。

次に草むらです。

草むらに入ることによって草木で目を傷つけたり、虫に刺されてアレルギー反応が出たりします。

特に今の時期は、ブタクサやヨモギなどの季節性の花粉アレルギーがあるので、なるべく草むらに近づかないようにしましょう。

また、草が生えている道路や公園では除草剤が散布されていることもあるため、帰宅したら足の裏や体を拭いてあげましょう。

散歩中に限ることではないですが、わんちゃんは家の外に出ると嬉しい・楽しい気持ちが強く、引っ張ったり、走り出したりし飼い主さんのいうことを聞かない場合があります。

リードを短く持ち飼い主さんとの距離を近くすることで拾い食いや事故などを防ぐことができるので、意識してみましょう🐕

秋の風を感じるリアンちゃん可愛いですね😍

犬の階段の上り下りの危険性

わんちゃんが自宅にいる時や散歩をしている時など階段を上り下りする機会があると思います。

階段は人間の歩幅に合わせた設計になっており4本足の犬が使用する造りになっていません。

犬が階段を上るときは後ろ足で体を支える状態になり、下りる時は前足で踏ん張る前傾姿勢になるため足腰に体全体の負荷がかかります。特に下りる時は腰への負担が大きく、頻繁に階段の上り下りをしている犬は椎間板ヘルニアになりやすいといわれています。

また犬は下半身より上半身が重いため、階段を下りる時に不安定でバランスを崩したり足を滑らせたりして落下事故に繋がる可能性があります。階段は一度落ちてしまうと階下まで転げ落ちてしまうため、落ちた衝撃で骨折したり内臓を痛めたりする場合もあり大変危険です。そのため犬にとって負担が大きい階段は普段から使わせないよう徹底することが対策になります。

犬は段差が苦手なので階段が初めての場合自分から上り下りすることは少ないです。ただし一度階段を覚えてしまうと自由に上り下りしてしまうかもしれません。まだ階段を使用した経験がないのであれば階段の上り下りの仕方を教えないようにしましょう。

もう既に階段を上り下りしてしまっているのであれば、これから使わせないようゲートを設置して通せんぼしたり、それがどうしても難しいのであれば階段に滑り止めのマットを敷いたり、スロープを設置すると足腰にかかる負担を軽減することができます。

しかし外などでどうしても階段を使わないといけない場合は、飼い主さんが抱っこをしてあげたり、休憩をはさみながらゆっくり歩かせ、少しでもわんちゃんの負担を減らしてあげるようにしましょう。

このように階段の上り下りは犬にとって大変リスクが高いものです。椎間板ヘルニアや落下のリスクを低減するためにも犬の体の構造をしっかりと理解し、生活環境の見直しや適切なサポートに努めましょう。

猫伝染性腹膜炎(FIP)について

暑い日が続いていますが、体調はいかがでしょうか?☀

今回は猫の病気の中でも命に関わる重篤な疾患と言われる猫伝染性腹膜炎(FIP)についてお話ししようと思います。

猫伝染性腹膜炎(FIP)は猫コロナウイルスが猫の体内で変異し、猫伝染性腹膜炎ウイルスになり強毒化してしまうことが原因とされています。猫コロナウイルス自体はありふれたウイルスで感染しても無症状のまま回復することが多い病原体です。しかしFIPウイルスに変異し発症するとほぼ100%の確率で数日〜数ヶ月以内に亡くなってしまうと言われています。猫の中でも特に一歳半未満で多く発症します。

症状

FIPにはウェットタイプとドライタイプの2種類があり、症状も異なります。

ウェットタイプ

・発熱 ・嘔吐、下痢

・腹水、胸水の貯留 ・黄疸

・食欲低下 ・沈鬱 など

腹膜に炎症が起き、腹・胸水が溜まる症状が特徴的で腹部膨満や呼吸困難がみられます。40℃を超える熱が続き食欲不振となり体重が減少していきます。

ドライタイプ

・発熱

・沈鬱

・内臓の肉芽腫性炎症による症状

ドライタイプは各種臓器における肉芽腫性炎による症状が特徴的で、肝機能障害を起こしたり、神経系が侵された場合、体の麻痺などの症状がみられます。また、ぶどう膜炎などの眼病変がみられることもあります。

診断

FIPは診断を確定することが難しく、問診、血液検査、超音波検査などから総合的に判断します。検体が採取できた場合はPCR検査を行うこともあります。

治療・予防法

これまでFIPは不治の病とされ、対症療法がメインでしたが、近年FIPに効果のある抗ウイルス薬が発見され、国内でも使用されるようになりました。正しく投薬された場合の生存率は約8割と高く、FIPに非常に有効であることがわかっています。しかし、FIP末期になると治療効果が出にくくなるため、早期治療が求められます。

予防としては完全室内飼い、ストレスの少ない環境を整える、多頭飼育の場合発症が疑われる猫は別の部屋へ隔離するなどがあります。国内では使用できる有効なワクチンがないため、ウイルスを体内に入れない、免疫力を下げないことが大切です。

投薬の仕方💊

今年は梅雨入りが遅く、最近になってジメジメした日が増え出しましたが、皆様お元気でしょうか?☔

今回は投薬の仕方についてお話したいと思います。

初めて投薬する際に、疑問や不安を少しでも無くせたら幸いです😄

◯ご飯やおやつに混ぜる方法

錠剤、液剤、粉剤、どのお薬でも使うことができる方法です。食欲が旺盛な子は、ドライフードにそのままいれても食べてくれますが、大体の子は、薬だけ残してしまいます。

おすすめなのは、少量の缶詰やおやつに混ぜて与える方法です。最初から薬を全量の缶詰に混ぜると食べ残した時が大変なので必ず少量で。錠剤のお薬は、砕いてあげると誤魔化しやすいです😋

○水で溶かす方法

粉剤や錠剤を粉状にした後に少量の水で溶いてシリンジ(スポイト)で口に入れる方法です。

①片方の手で、頭を少し上げるように保定する。

②キバ(犬歯)のすぐ後ろ側の少し開いてる隙間にシリンジの先(スポイト)を差し込み、舌上に薬液をゆっくり流し入れる。

ぺろぺろしてれば飲めている証拠です!

病院でシリンジをお渡しできますので、ご希望の際は、お声がけください。

○投薬補助食品

当院では、取り扱ってはいないですが、ペットショップさんなどに投薬補助食品がおいてることがあります。そちらを活用して投薬してみてもいいかもしれません😌

○直接飲ませる方法

ごはんやおやつ、投薬補助食品に混ぜても食べない場合や、空腹時に投薬する物は直接口に入れる方法があります。

・わんちゃん(鼻先が長い子)の場合

①利き手の反対側の手で上あごの犬歯(キバ)の後ろの隙間に指を入れて、利き手で下あごを開く。

②口の中のなるべく奥の方に錠剤をいれる。

③口を閉じさせて鼻先を上に向けて、喉をさする。

・ねこちゃん、わんちゃん(鼻先が短い子)の場合

①利き手の反対側の手で頭を保定し、利き手の指先で口を開く。

②口の中のなるべく奥の方に錠剤をいれる。

③口を閉じさせて鼻先を上に向けて、喉をさする。

⚠︎ねこちゃんは喉が詰まりやすいので、薬を飲ませた後にシリンジやスポイトでお水を飲ませてあげてください。

大きいわんちゃんは、2人がかりで行った方がやりやすいです。

どうしても投薬が難しい子は、注射で対応できることもありますので、ご相談してください😊