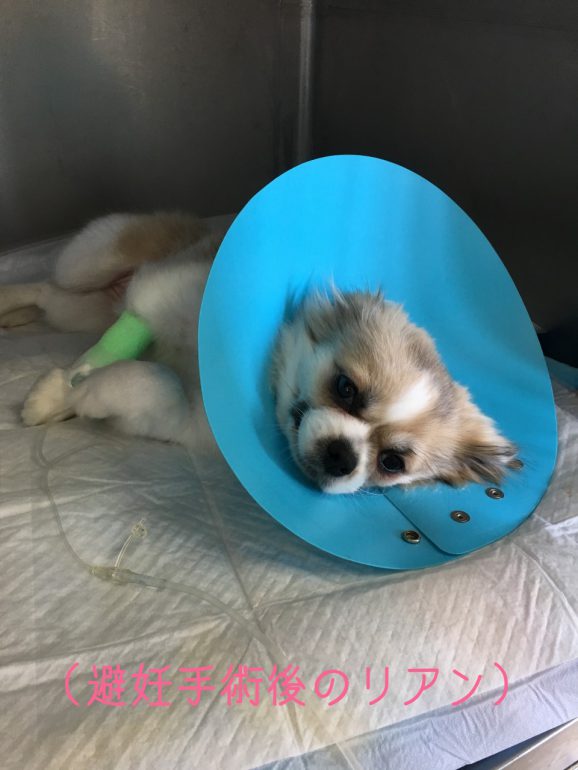

子犬・子猫を迎えたら( 避妊手術 )

コロナ禍でおうち時間が増え、ペットを飼う人が増えたそうです。

子犬・子猫を迎え入れた時考えていただきたいのは避妊・去勢手術のこと。

今回は避妊手術についてお話ししたいと思います。

繁殖目的で飼養している場合を除き、基本的には若いうちに手術を受けさせることをお勧めします。

避妊手術を行うメリットとして病気の予防や発情によるストレスの回避などが挙げられます。

〈 病気の予防 〉

発情するとホルモンの分泌により乳腺が刺激され乳腺腫瘍になる可能性があります。猫の乳腺腫瘍は、ほとんどの場合悪性で死に至る可能性もあります。

その他、子宮に膿が溜まり全身に毒が回ってしまう子宮蓄膿症もあります。

〈 発情によるストレスの回避 〉

メス犬の場合、発情後妊娠していないのに妊娠中と同様の変化が起こる偽妊娠(おっぱいが腫れる、乳汁が出るなど)を防ぐことができます。

メス猫の場合、発情期には大声で鳴くため、手術を行うことによりこれを回避することができます。

しかし手術を行うデメリットもあります。手術は全身麻酔で行うため、麻酔によるリスクがあるということです。

また、手術をするとホルモンの影響や発情行動でエネルギーを消費しなくなるので太りやすくなります。食餌の量を2、3割抑えるかカロリーの低いフードに切り換えるといいでしょう。

◎手術をうける時期の目安

一般的には発情期に入る直前の生後6ヵ月齢くらいに行います。

当院でも生後6ヵ月齢の手術をお勧めしていますが、メス犬の場合は2回目の生理以降の手術になると乳腺腫瘍の発生率が高くなってしまうので遅くてもその前までに手術を行うとよいでしょう。メス猫の場合は生後6ヵ月齢〜1歳前までに手術を行えば乳腺腫瘍の発生率は低いようです。

当院では避妊手術後、傷口を舐めないように腹帯(晒で作った服のようなもの)を着せて抜糸まで過ごします。

(上の写真でリアンも着ていますが、腹帯をいたずらするのでさらに服を着せていました。)

来月は去勢手術についてお話ししたいと思います。

いい場所みーっけ🎶

休憩中にとら吉を犬舎から出してあげると、気づいたらスッポリと収まっていました。

しかもここは食餌のサンプルの目の前。スタッフの目を盗んで物色していました😓

とら吉の事も大好きなリアンは、遊びに来るといつも仲良しの令音の犬舎に入って出してもらえるのを待っています。

はじめまして

今年の4月から動物看護師として働かせていただいています。阿部暖音と申します。

私の夢は動物と関わる仕事に就くことでした。数年前にわんちゃんを飼い始めて、動物に関係するお仕事がたくさんあることがわかりました。私は動物看護師の仕事に就き、動物や飼い主さん家族の手助けをしたいと思いました。病院に来院する子の苦しみ、痛み、飼い主さん家族の不安などを少しでも取り除くことが出来るようお手伝いをさせていただきたいと思います。

初心を忘れず、日々精進して参りたいと思います。これから宜しくお願い致します。

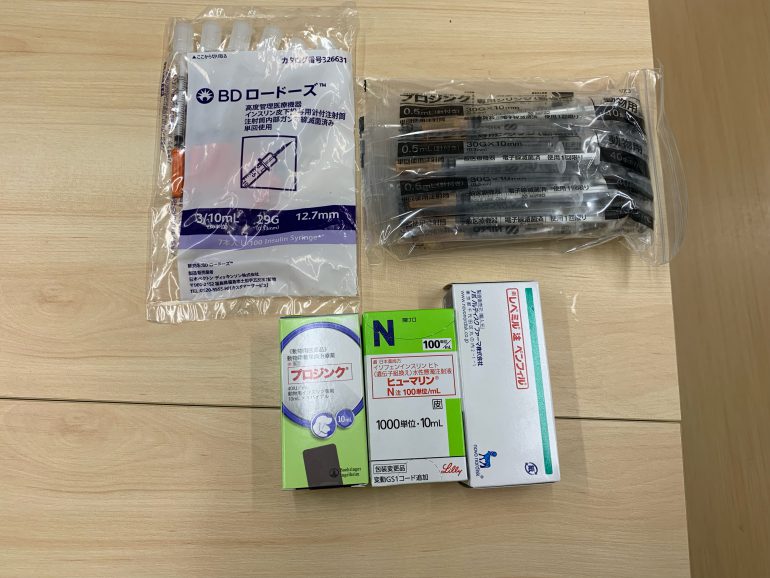

糖尿病

今回は糖尿病についてお話しします。

膵臓で造られるインスリンは、血液中の糖(ブドウ糖)を細胞内に取り込み、細胞が糖を代謝してエネルギーに変えるのを促進しています。このインスリンが何らかの原因で不足したり、うまく作用しないと細胞が糖を取り込みにくくなり、血液中のブドウ糖が使えなくなってしまうため、様々な不調を引き起こします。これが糖尿病です。

主な糖尿病の症状として多飲多尿、体重減少、元気消失、下痢や嘔吐、脱水、食欲増加または食欲低下、白内障(犬)などがあります。

病院での検査は、基本的には血液検査により血糖値を確認、尿検査で尿糖陽性を確認します。

糖尿病の治療は、血糖値のコントロールが必要になります。血糖値は、日常の食事からも大きな影響を受けるため食事管理も重要です。基本的な治療方法は、インスリンの投与ですが、適切なフード選択も糖尿病治療の大きな助けとなります。食事療法で食後の血糖値を安定させることができれば、投与するインスリンの量を減らすことができる場合もあります。糖尿病の予防方法としては、太り過ぎないように気をつけることが重要です。適度な運動を行うことや定期的に体重を測って適正な体重を保つようにしましょう。

最近の様子。

新しい病院にも慣れ、休憩中はみんなで元気に駆け回っています。

「誰か来ないかな…」

リアンはかくれんぼをしたり、受付から外を眺めていました。

移転してまだお散歩が出来ていないので、もう少し涼しくなったら花音と令音をお散歩に連れて行ってあげたいと思っています☆

はじめまして

去年の6月から動物看護師として働かせて頂いております。豊田瑞紀と申します。小さい頃から動物が身近にいるのが当たり前な環境で育ち動物が大好きでした。当時、飼っていた猫が交通事故で怪我を負い、動物病院にて無事完治するまでの過程を見た時にこの職業を目指したいと思いました。知識と技術を身に付け動物たちの手助け、また少しでもご家族様の力になれるよう努力して参ります。宜しくお願い致します。

外耳炎

今回は特に暑い夏の時期に多い外耳炎についてお話します。

外耳炎とは

動物種や年齢関係なく起きる疾患で、耳の開口部から鼓膜までの外耳道で起きる炎症のことを言います。

症状

耳をかく・汚れ・赤みや腫れ・におい・頭を振るなどがあります。

更に耳をかくことによって『耳血腫』という耳介の内側の皮下にリンパ液などが溜まることもあります。

原因

細菌や真菌(かび)類の感染・寄生虫(ダニ)・皮膚炎・アレルギーがほとんどで、犬では耳が垂れている子や耳道内の毛が密生して蒸れることによる原因が多いですが、外に出る猫は耳ヒゼンダニが原因で外耳炎になることが多いです。

検査

耳鏡という機器を使用して耳道内に寄生虫がいるか・耳道が狭くなっていないか・汚れが酷くなっていないかなどを診ます。

治療

主な治療方法は耳洗浄や点耳薬の使用です。また耳道内の毛が原因の場合は毛を抜く処置をし、寄生虫が原因の場合は駆虫薬を投薬します。

耳洗浄や点耳薬の投薬は自宅で飼い主さんに行っていただくこともありますが、耳を触られることを嫌がり暴れてしまう子は院内での処置・投薬も可能です。

耳血腫は溜まった液を抜き炎症を抑える注射を投与しますが、完治するまで1週間に1回のペースで数回通院していただく場合もあります。

〜自宅で点耳薬を投薬する際のポイント〜

①耳の中にきちんと液が入るように入れる

②投薬後耳をマッサージする

③完治するまで治療を続ける

外耳炎になってしまう前に定期的な洗浄することも予防になります。

膀胱炎について②

今回は膀胱炎の検査や治療についてのお話です。

検査・・・膀胱炎の症状がある場合、病院では尿検査をします。

尿の中に細菌や出血はないか?結石のもとになる結晶はできていないか?などを確認します。必要に応じてレントゲン検査や、超音波検査を行う場合もあります。

治療・・・細菌感染がある場合は抗生剤による治療を行います。結晶や結石がある場合は、食事療法や膀胱洗浄、場合によっては手術での摘出が必要になります。

予防・・・飲水量を増やし、尿の量を増やすことが膀胱炎の予防につながります。常に十分な量の水を飲める、排尿を長時間我慢させない環境作りが大切です。

また、特にねこちゃんはストレスが原因の膀胱炎も多いため環境の変化や、トイレが変わったりといったきっかけがある場合はなるべくストレスを減らしてあげられるよう工夫しましょう!

膀胱炎について①

今回はわんちゃん・ねこちゃんの膀胱炎についてのお話です

膀胱炎とは膀胱に炎症が起こり、尿を貯めたり排泄したりといった膀胱の機能に支障をきたす病気です。また、再発が多い病気でもあり、適切な治療を行っても慢性的に繰り返してしまうこともあります。

主な症状は、・少量の尿を何度もする。

・排尿姿勢をとるが尿は出ていない。

・尿に血が混じる。 などがあります。

膀胱炎の原因は、尿道の中に菌が入り込んで感染を起こしたり、膀胱内に結石ができる尿石症によるものがあります。また環境の変化などによるストレスが原因のこともあります。

膀胱炎が重症化すると、腎不全や尿毒症になり命に関わることもありますので、

・尿の量がいつもより少ない。

・トイレの回数が増えた。

・尿の色やニオイがいつもと違う。

などの症状がある場合は早めの受診をおすすめします。

次回は膀胱炎の検査や治療についてお話しします。

歯のトラブル②

前回に続き、歯のトラブルについてお話しします。

「乳歯遺残」

わんちゃん、ねこちゃんの歯は一般的に生後6〜7ヵ月までに乳歯から永久歯に生えかわります。

この時期を過ぎても乳歯が抜けずに残っている状態を乳歯遺残といいます。

これは猫よりも犬、特に小型犬に多く認められます。

乳歯遺残を放置しておくと永久歯の不正咬合を招き、異常な歯列による歯周炎・歯肉炎などを起こすため抜歯が必要となります。

抜歯は基本的に麻酔下での処置になるため、当院では生後6ヵ月を過ぎた頃に避妊・去勢手術を推奨しておりますので、その際に同時に乳歯の抜歯を行うことをお勧めしています。

(リアンも乳歯が残っていたので、避妊時に抜歯をしました。)

(抜歯前)

(抜歯後)

今回はお口のトラブルで多い疾患についてご説明しましたが、他にも猫に多くみられる口内炎や、稀に口腔内腫瘍などがあります。

様子がいつもと違うなと感じましたら来院することをおすすめします。

全く関係ありませんが、先月お散歩中に撮った1枚です📸🐾🌸