本日より診療しております🩺

あけましておめでとうございます🐴

今回の年末年始は当院も長いお休みをいただきありがとうございました。

皆さんは何事もなく、ゆっくり過ごせましたでしょうか?

当院は本日より診療しておりますが、混雑も予想されますのでご理解いただきますようお願いいたします。

今月から当院は日曜日が終日休診となっております。

平日お休みがない方には大変ご迷惑をおかけしてしまいますが、何卒ご理解いただけますようお願い申し上げます。

今年もどうぞよろしくお願いいたします。

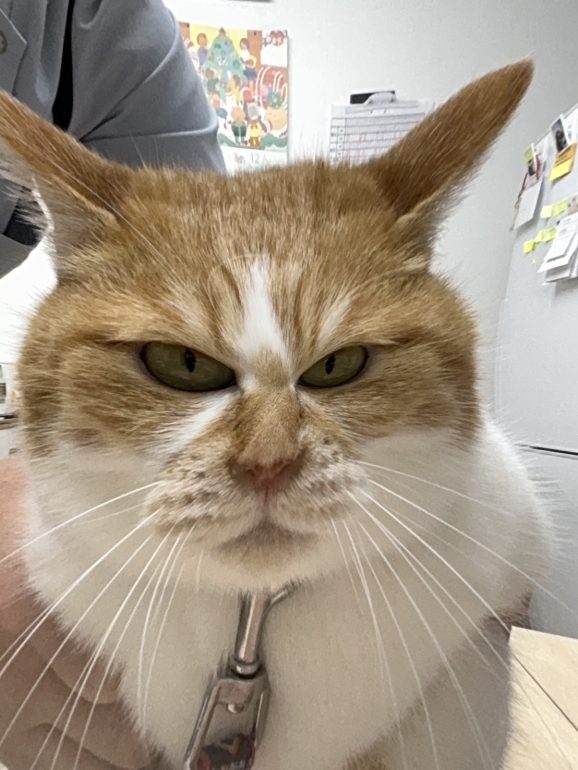

正月用の撮影をしていた時、おもしろいアプリを見つけたスタッフが撮っていましたw

とら吉とハイハオのかわいいお顔が…ぎゅっ!

🎍あけましておめでとうございます🎍

今回当院は7日間と、長いお休みをいただいております。

昨年は近所でも熊の出没が多く、散歩もドキドキしながら行っていましたが、今年は安心して過ごせるといいですね…🐻

今年から日曜日が終日休診に変更のため、1/5(月)からの診療となります。

今年も皆さんが何事もなく、わんちゃん、ねこちゃんたちとよい年を迎えられますようお祈りいたします😌

また1年よろしくお願いいたします🐶🐱

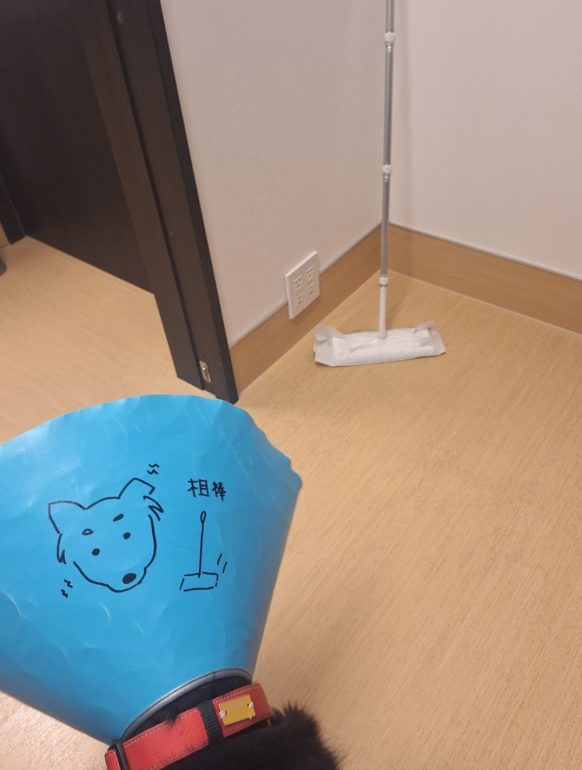

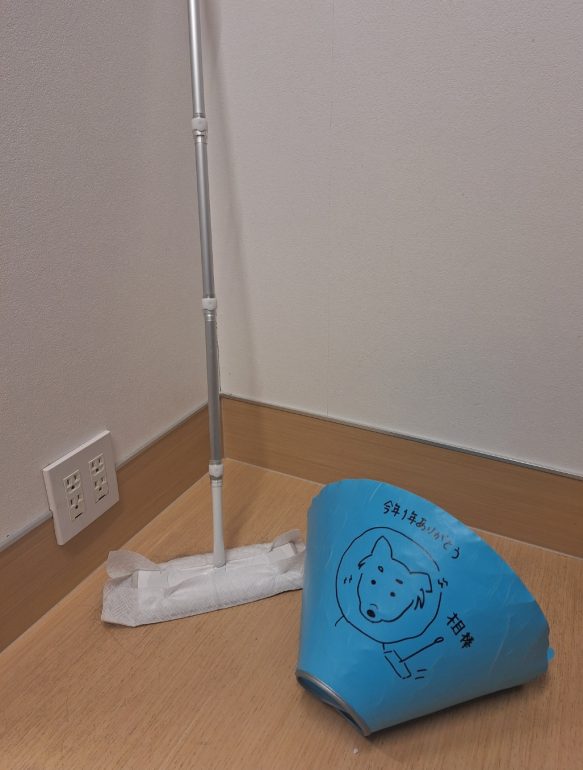

令音の相棒

令音の相棒…それはネッカー。そして天敵のクイックルワイパー…

結局今年も仲良くなれませんでした⤵️⤵️

相棒はボロボロになったため今年で終わり。

新しい相棒はどんなかな〜?

そして来年こそワイパーと仲良くなって、新たな相棒となれるでしょうか…?

近くのイルミネーションがあるロータリーまで行ってきました🐾

令音はキョロキョロして落ち着かない様子だったので早々に退散しました。

今年も間もなく終わりですね…2026年も2匹は走ります🐴🏃💨

今年も大変お世話になりました。

今年も残すところあとわずかですね。

当院は本日午前の診療をもちましてお休みになります。

来年は1/5(月)からの診療になります。

皆さまわんちゃん、ねこちゃんたちとよいお年をお迎え下さい☺

避妊手術

近年では避妊手術をされている方の割合が多いですが、なぜ手術をすすめるのか疑問に思われている方もいるのではないでしょうか?

今月はあらためて避妊手術についてお話しできればと思います。

まずはじめに、避妊手術は妊娠を防ぐために卵巣や子宮を摘出する手術です。望まない妊娠を防ぐだけでなく、乳腺腫瘍や子宮蓄膿症、卵巣腫瘍などの病気の予防に繋がります。また、猫ちゃんに多いのが、発情期は大きな声で鳴く、体をこすりつける、お尻を高く上げる、落ち着きがなくなる、食欲が落ちるなど、猫ちゃん本人も精神的かつ肉体的にも消耗してしまいます。また、鳴き声が大きくオーナー様が眠れないというお話もききます。

乳腺腫瘍や子宮蓄膿症は、避妊手術をしていない、もしくは避妊手術はしているけれど、する時期が遅かった中高齢の子などに多くみられる病気です。どちらも命に関わる病気ですが、乳腺腫瘍は犬ちゃんでは半分が、猫ちゃんではほとんどが悪性腫瘍と言われています。避妊手術をし、女性ホルモンの影響を減らすことで、乳腺の発達を抑え腫瘍化を防ぐことに繋がります。

子宮蓄膿症は、子宮に膿がたまる病気で多飲多尿や元気食欲低下、陰部から出血と膿が混じったような分泌物がでてきます。中高齢に発症することが多いため、若齢の子に比べて麻酔のリスクも高くなりますので、病気の予防としても妊娠を望んでいない場合は、避妊手術をおすすめいたします。

当院では生後6ヶ月頃から手術がおこなえます。手術をご希望の場合は、一度来院していただき健康チェックや、術前の検査を行って手術を行います。基本的に猫ちゃんの避妊手術は当日、犬ちゃんは翌日にお迎えにきていただくようになります。

肺炎について

11月に入り、また寒さが増してきましたね。

先日、北海道や青森県の一部では雪が降り、蔵王山や関東地方の山々では初冠雪が観測されたと聞きました。仙台市では今月末には雪が降るのでしょうか…☃

今回は「肺炎」についてお話しします。

主な症状

咳…乾いた咳(カハッ、カハッ)、喘鳴(ゼー、ゼー)、湿った咳

呼吸…浅くて早い・苦しそう、開口呼吸(口を開けて呼吸)

また、元気・食欲がない、発熱なども見られる

重症化すると…ぐったりする、呼吸困難、肺水腫、チアノーゼ(歯茎や舌が青紫色になる)などがある。

咳は主に夜〜早朝にかけてが多く、運動後や興奮時にも見られることがある

原因

寝たきりの老齢の子や嘔吐の回数が多い場合、食べ物または吐物が誤って気道に入り誤嚥することが原因の場合もあるが、ウイルス・細菌の感染、真菌、アレルギーが原因の場合もある

検査

聴診…胸の音を聞き、異音・雑音がないか

レントゲン検査…通常のレントゲン検査では肺は黒く写るが、肺炎になっている場合は白く写るので肺炎の重症度など見ることができる

血液検査…CRP(炎症のマーカー)の数値が高くないか

酸素飽和度測定…体内酸素を測定

○横から撮影したレントゲン画像

(それぞれ画像は左側が首側、右側がお腹側)

通常の肺

(画像の中央辺りが黒い)

肺炎により異常を起こしている

(通常の肺と比べ黒い部分がない、または少ない)

治療法

原因によるが、抗生物質などの薬剤投与

重症度により、酸素吸入、点滴など

呼吸困難や体内酸素が少ない場合、酸素室に入れ集中的に治療し、帰宅後も自宅で継続的に治療が必要になる

咳をしている・呼吸がいつもと違う、ぐったりしているなどの症状があれば様子を見ず、早めの受診・治療をおすすめします。

🍌バニャニャ🍌

昨日のハロウィン投稿はいかがでしたか?🎃

みんなの仮装、可愛かったですよね〜!

今日は、とら吉に新しいベッドをプレゼントしました🎁

1日遅れの仮装…?(笑)

最初は使い方が分からず、戸惑っていましたが、気がついたら入ってくれました😄

(なんと凛々しいお顔・・・笑)

気に入ってくれたようで、バナナベッドから離れません

ハイハオ「とら吉くん、僕も入れて欲しいニャ・・・」

🎃Happy Halloween🎃

今日はハロウィーンなので仮装してみました👻

ハイハオは固まって微動だにせず…

顔が怖い…w

ふてくされて隙間に引っ込むハイハオ。

ア○ッサのロゴみたいなとら吉🌞とナスみたいなとら吉🍆

花音はハロウィーンというか古希のおばいちゃんみたいw

かわいいと思って買ったかぶりものでしたがちょっと失敗でした💦

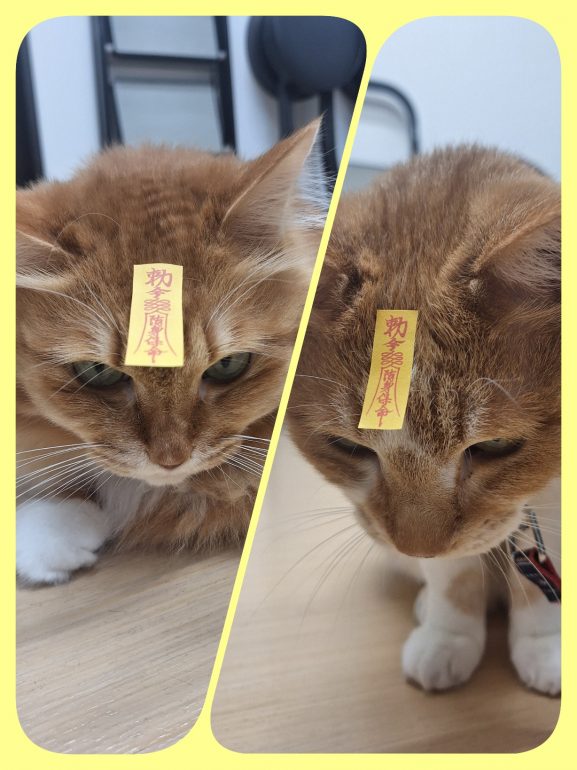

おまけ…

キョンシーのお札を貼りました☆

美ニャンシー♡

お札が剥がれ、興奮しイタズラしていたハイハオでした